Mostrando 217–240 de 334 resultados

El presente libro es una propuesta para leer la literatura española de forma diacrónica. Entre los Existen grandes desafíos que se deben enfrentar en tópicos de la educación artística, puesto que, si se desea una educación integral y de calidad, se debe analizar, describir y buscar soluciones a la realidad educativa de estos tiempos, sobre todo, enfrentar el contexto que conlleva la educación de las artes en México.

Ante esta perspectiva, la presente obra refleja la situación actual de las artes en educación primaria, analizando el desarrollo de los valores estéticos y la forma en que se plantean en el currículum; además, se reconoce la influencia de la formación y práctica de los docentes para su implementación.

El niño educado en las artes será un adulto sensible, crítico y reflexivo en el futuro. Ante ello, el Sistema Educativo Mexicano debe promover las condiciones para que esto no sea una utopía, sino una realidad.

Músico, artista y autor, Alec Dempster se introdujo al mundo cultural de México a

partir de la música tradicional, sobre todo la del sur de Veracruz. Hace más de diez

años, el destino lo llevó a conocer la Huasteca, donde su primer interés fue

familiarizarse con el son huasteco. Sin embargo, pronto incursionó en su diver-sidad

cultural más allá de la música.

Resultado es el libro Lotería Huasteca, que integra una serie de grabados ingeniosos

sobre diversos temas, enmarcados en el entorno natural y cultural actual de la

Huasteca, tanto de los pueblos indígenas como de los mestizos que la habitan. Para

nuestra suerte, Lotería Huasteca ofrece una mirada fascinante a la Huasteca multi

étnica, dinámica y siempre exuberante.

De esta forma, el libro enriquece amenamente tanto al juego de la lotería tradicional

como a nuestra comprensión de la Huasteca. Los 54 grabados originales de esta

obra son representaciones gráficas de una selección variada de temas considerados

emblemáticos de la Huasteca, y que incluyen diferentes animales, platillos típicos,

utensilios y herramientas, espacios y giros laborales, artesanías, religión y música.

Conjuntamente, estas imágenes presentan una mirada creativa y elocuente de esta

región, sin perder de vista la representatividad de cada elemento gráfico para un

pueblo en particular o para la Huasteca en general. Como tal, el libro ofrece al lector

una visión personal y particular de esta región, pero en la que podemos construir

nuestra propia versión de lo que representa la Huasteca.

Luis Cabrera. La fuerza de la voz y la palabra, de Germán García García, nos entrega un estudio sobre este personaje que fue uno de los grandes políticos poblanos, un eminente jurista, gran legislador y observador político, que con el índice flamígero en las acciones del mal gobierno, se dirigió al dictador Porfirio Díaz para decirle que estaba en el camino equivocado y señaló el rumbo que deberían seguir los mexicanos en su lucha por la democracia y la justicia social. Cabrera, nos dice Germán García García, tenía el poder de la palabra escrita y la fuerza para crear una opinión pública, una conciencia y las ideas para resolver los grandes problemas nacionales. Luis Cabrera fue un político y parlamentario quien propuso reformas transformadoras, como la cuestión agraria; además, defendió y cuidó los grandes intereses de México a lo largo de su vida. Don Luis vivió esa época de transición entre la democracia y la dictadura, del sufragio efectivo y no reelección y la traición de esos ideales ganados por las masas organizadas. Este libro nos revela a este gran poblano como un hombre de su tiempo, apasionado, constructor y edificador de un México democrático y justo, ideales que nunca debemos olvidar.

La poesía de Benjamín Barajas está hecha de piezas uniformes y discretas. En la página, los poemas simulan ventanas que dejan entrar la cantidad suficiente de luz, pero no enceguecen; cajas de Petri que enmarcan una porción de la realidad para su estudio y avivan la percepción del presente; bodegones renacentistas llenos de olores conocidos, de sonidos ordinarios, de sabores que se quedan tercamente en el paladar y de imágenes que regresan una y otra vez a la memoria.

El feroz apuñalamiento de Guillermo "El Gordo" Mayo, el curador y crítico de arte más importante

de México, involucra a un grupo insurrecto de artistas, exestudiantes y fugitivos de la academia

refugiados en lo hondo de la sierra nublada desde décadas atrás. Meche Pastrana es la agente de

investigación que se encarga del siniestro caso.

En esta novela, Manual de resurrección para vagabundos y profetas, Daniel Rodríguez

Barrón sobrepone, al modo de un Atlas Mnemosine con aires de novela negra, una constelación

de imágenes despiadadas y saturadas de guiños al mundo del arte y de la cultura en el México

moderno y contemporáneo.

Este “manual” funciona como un juego de correspondencias donde un supuesto cuadro

perdido de Diego Rivera, pintado en su época como discípulo rosacruz, se vuelve la clave

para entender el mural: El corrido de la revolución proletaria

María Luisa Puga. De la autobiografía a la autoficción es un trabajo de investigación que tiene como objetivo reconstruir la autobiografía de la autora a partir de seis novelas, dos relatos y un diario literario. Estos escritos fueron publicados en diferentes momentos, pero en este estudio se ordenaron de acuerdo con el ciclo vital de la autora por dos razones: confirmar su presencia en su obra a través de las protagonistas y el alter ego en las que se desdobla y ratificar el empleo de una parte importante de su autobiografía, lo cual demuestra que María Luisa Puga utilizaba sus vivencias, quizá las más memorables, como base para construir sus novelas y cuentos.

Este recurso le permitía a Puga ser la heroína de sus relatos, como verse reflejada en su obra, lo que acusa su necesidad de reafirmar su identidad; asimismo, le permitía duplicarse en otros yo y observar, a manera de espejo, las facetas de su personalidad e incluso explorar otras posibilidades de lo que ella no era o le hubiera gustado ser. En consecuencia, la presencia de la autobiografía y personalidad de la autora combinada con aspectos ficticios en su obra es el resultado de un ir y venir de su escritura personal, a través de su diario íntimo, a la escritura formal o pública, lo que dio como resultado un trasvase de géneros y, por lo tanto, una obra híbrida, como se explica en este trabajo.

La historia de Mary Prince, una esclava de las Indias Occidentales. Contada por ella misma ha sido reconocido históricamente como el primer relato de una esclava negra, el cual se publicó en 1831 en el Reino Unido, logrando tres reimpresiones en ese mismo año. Impulsada por el deseo de la abolición definitiva de la esclavitud en Bermuda, la isla en el que nació el 1 de octubre de 1788 bajo tal condición, Mary Prince se convirtió en 1829 en la primera mujer negra que presentó un derecho de petición para reclamar su libertad ante el Parlamento inglés. Fallecida en 1833 en Londres a la edad de 45 años, Mary Prince fue reconocida en 2012 como Heroína Nacional de Bermudas, isla donde desde el 2 de agosto de 2020 se celebra el Día de Mary Prince.

A 191 años de su publicación en inglés, el lector tiene en sus manos la primera versión en español de este relato que tuvo una influencia decisiva para transformar la percepción que tuvo sobre la esclavitud la sociedad inglesa en el siglo XIX. Mary Prince hilvana con lucidez y dolor el hilo de la memoria de la opresión y el sufrimiento al confesar que: Al fin llegó el subastador, el que nos iba a ofrecer en venta como si fuéramos ovejas o ganado, y le preguntó a mi madre quién era la mayor. Ella no dijo nada, pero señaló hacia mí. Él me tomó por una mano y me llevó hacia el medio de la calle y después empezó a darme vueltas para exponerme a la vista de los que iban a participar en la venta. Pronto me vi rodeada de hombres desconocidos que me manoseaban y me examinaban de la misma manera que un carnicero examinaba a un becerro para comprarlo, y que comentaban sobre mis formas y mi tamaño con las mismas palabras —como si yo no pudiera entenderlos, igual que si yo fuera una de esas bestias—. La venta en subasta comenzó, al principio ofrecían solo pocas libras, pero gradualmente aumentó hasta cincuenta y siete, y me entregaron al mejor postor. Los que estaban allí dijeron que habían pagado una gran suma por una esclava tan joven.

Me voy pa´l norte: Significados del trabajo transnacional mixteco es una obra que aborda los procesos de migración que realizan los integrantes de una comunidad laboral de origen mixteco llamados Santa Cruz Tacache de Mina, ubicada en el estado de Oaxaca, México. Las migraciones laborales que han realizado los miembros de la comunidad antes mencionada fueron originadas principalmente por la inclusión de algunos jefes de familia en el Programa Bracero (1942-1964), en búsqueda de mejores condiciones de trabajo asalariado fuera de su comunidad de origen. Sin embargo, en diferentes épocas y lugares, los integrantes de dicha comunidad también han emigrado para ocupar nichos laborales o acceder a mercados de trabajo que en su comunidad no se encuentran disponibles.

En este libro se muestran algunas condiciones laborales precarias en las que se encuentran los migrantes provenientes de Tacache, así como también ciertas condiciones de su vida cotidiana en los distintos lugares a los que han llegado a establecerse. Finalmente, en la presente obra se presentan múltiples interconexiones culturales, sociales, económicas y familiares que se forman a partir de los procesos de migración de los miembros de la comunidad estudiada entre México y Estados Unidos.

Admiración y amor por la nueva patria es lo que destila, de manera abierta y

poética, el texto de Moisés Rubinstein Badash en su libro Meksikaner Temes

(Temas mexicanos). Escrito a poco tiempo de haber arribado a esta nueva tierra,

desde la hoy Bielorrusia, el autor absorbe con mirada aguda y amorosa los

contrastes del país. Percibe al México de los años 30 y 40 del siglo xx como una

nación acariciadora y agresiva; señala la paradoja de sus enormes riquezas y su

apabullante pobreza. Una nueva patria poderosa y miserable a la vez.

Rubinstein Badash escribe en idish, el idioma milenario de los judiosashkenazis; la

lengua que le es cercana y en la que se siente capaz de volcar sus sentimientos. En

idish describe la fascinación de muchos de los recién llegados, deslumbrados por el

fulgor esplendoroso de unos ojazos negros, de un corazón colmado de bondades y

con infinitas ganas de vivir. Con talento y humor, el autor relata anécdotas diversas

sobre las calles de la Ciudad de México, su colorido, su música, sobre sus habitantes

y sus gobernantes. Muestra abiertamente su admiración por el presidente Cárdenas.

Actualmente, que en el mundo entero se vive una oleada de migraciones masivas,

rechazadas y vejadas, resulta enriquecedor escuchar el reconocimiento de aquellos

que llegaron a un México receptor y respetuoso de sus anhelos y creencias. La

barrera del idioma ha sido causante de la escasez de publicaciones de muestren al

lector mexicano la impresión que aquel país en ciernes causó a las primeras

generaciones de judíos mexicanos. Hoy, gracias a la atinada y feliz traducción que

hace del idish al español la multipremiada poeta, escritora y periodista Becky

Rubinstein, tenemos a nuestro alcance este entrañable texto, publicado por

Ediciones del Lirio.

Shulamit Goldsmit

El interés del libro de hacer un repaso histórico de las ocupaciones que las mujeres gaditanas, malagueñas neogranadinas y yucatecas tuvieron en la vida mercantil, los mayorazgos, la actividad minera, así como en las encomiendas y haciendas en los siglos XVIII y principios del XIX. María del Mar Barrientos en su contribución:

Testamentos de mujeres en el Cádiz de la segunda mitad del siglo XVIII, diferencia a varias mujeres gaditanas que emprendieron negocios minoristas y con el giro de la lencería, telas y ropas. Guadalupe Carrasco González en su artículo: Instruirse en el está de negocios las mujeres en la gestión de casas y compañías mercantiles en Cádiz a fines del siglo XVIII, analiza a un conglomerado de viudas gaditanas que pudieron afinarse en compañías de seguros y de seguros marítimos. Gabriela Sofía González Mireles en su ensayo: Mujeres y comercio en la Era de las Revoluciones. La voluntad testamentaria de Bárbara Porro, indaga como en la sociedad mercantil hispano-irlandesa con presencia en España, Europa, Nueva España y Cuba, Bárbara Porro Murphy fue capaz de aparecer como administradora o consignataria de la casa mercantil de los Murphy en Málaga. Luz Ampara Vélez Villaquirán en su trabajo: Mujeres presentes del valle del Río Cauca. Herederas de minas, haciendas y esclavos durante el declive del periodo colonial, muestra como las mujeres neogranadinas lograron gestionar negocios familiares con el usufructo de actividades mineras, operaciones comerciales, producción de haciendas agrícolas y del trabajo esclavo. Mario Trujillo Bolio vislumbra en: Doñas encomenderas estancieras y hacendadas en Yucatán siglos XVII y XIX, la forma en que éstas mujeres tuvieron poderío económico después de usufructurar de sus propiedades productos de la agricultura comercial a partir de la ganadería, la producción de cueros, granos básicos, jarcias de henequén, añil y palo de tinte.

Entre 2013 y 2016, Dominique Gay-Sylvestre va al encuentro de trabajadoras del sexo y dueñas de salas de masajes y Table dance en la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora, en México. Son varias estancias de más o menos larga duración en las que la autora, escucha, sin enjuiciar, las historias de vida que aceptan contarles las mujeres que entrevista. Sus narraciones ilustran la cara encubierta del oficio que ejercen, pero Mentiras piadosas y Trabajo Oculto es algo más. Presenta otra realidad, constituida por “seres humanos que sienten, sufren, tienen aspiraciones, sueños, esperanzas…”

One of Thierry Jeannot’s customers, a well-known interior designer who had purchased one of his gorgeous Rococo-style chandeliers for a very wealthy client’s home, was in despair. When, during the installation of the piece the buyer realized that it had been manufac-tured out of trash collected by scavengers in Mexico City, she refused to have it hung.

I take exactly the opposite stance. And while I would never allow an authentic Rococo chandelier anywhere near my living room, I do proudly display one of Thierry’s delightful creations in the place of honor, above my dining table. The esthetic strength of the piece stems precisely from the tension created between the salvaged disposable materials and the historical style that influenced it. The fact that it was painstakingly assembled by people who used to live off the garbage in Mexico City but are now manufacturers of high-end design pieces imbues it with a meaning that goes far beyond the usual recycling and sustainability tropes.

I met Thierry in Mexico City while researching ideas for our exhi-bition about Beauty that was about to open in Vienna, Frankfurt, and Munich. We wanted to prove that beauty is no mere surface decoration inasmuch as it seriously impacts not only the way feel emotionally but also the way we behave. In the section devoted to transforma- tional beauty we tried to show how lots of attention, love, and care can turn something useless and ugly into its opposite. Thierry’s chandelier represents the perfect proof of that concept. Through a most elegant example, it ratifies that the achievement of grace does not necessarily require precious materials: discarded Pet bottles and other humble household debris will do just fine. It is, in one word, Beautiful.

Stefan Sagmeister

Michel Foucault nació en Poitiers, Francia en 1926. Estudió psicología y filosofía.

Dirigió la Casa de la Cultura de Francia de Uppsala, en Suecia.

Intentó presentar en la universidad sueca su tesis, pero no tuvo éxito.

Este trabajo después se convertiría en su libro La historia de la locura en la Edad Clásica. Había nacido un gran pensador que se afirmó con Las palabras y las cosas.

Docente en Túnez en 1968, ayudó más tarde a la fundación de la Universidad de Saint Denis, donde impartió cursos de Filosofía hasta su nombramiento en el Colegio de Francia. Su célebre cátedra inaugural fue dedicada a Jean Hippolyte, su predecesor.

Escribió la Historia de la Sexualidad en tres tomos; el cuarto fue resguardado bajo su voluntad: “¡ninguna publicación póstuma!” Sin embargo sus herederos cedieron los derechos y pronto se editará. Publicó más de treinta libros y sus artículos, cursos y entrevistas, son muy conocidos.

Realizó grandes aportaciones por sus conceptos epistemológicos, arqueológicos y genealógicos, y por sus trabajos acerca de los dispositivos de encierro y la panóptica, además de los juegos de poder, de saber y de exclusión y por su visión biopolítica.

De eso y mucho más se ocupa el presente libro, dedicado en extenso, a su memoria, su obra y su actualidad.

Luis E. Gómez

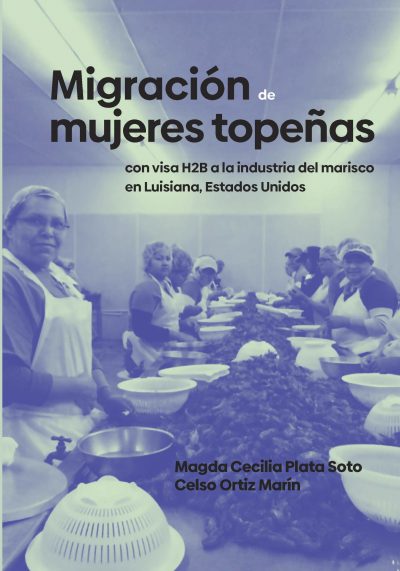

Durante años, en los estudios de migración las mujeres han sido invisibilizadas. No se hace

referencia al papel protagónico que la mujer desempeña en los mercados laborales en Estados

Unidos, sino solo se hace hincapié en la participación masculina, y cuando se toca el papel de la

mujer se expresa de una forma secundaria donde es vista como esposa, hija o madre. No

obstante, a partir de las década de los noventa se da un giro sobre los estudios de migración y se reflexiona a la mujer desde una perspectiva de género. Asimismo, se incorporan metodologías

cualitativas, como la etnografía, la narrativa y las historias de vida.

La presente investigación incorpora la perspectiva de género y la metodología cualitativa para

conocer las trayectorias laborales de las mujeres «topeñas» con visa de trabajo temporal H2B, y

las condiciones de vida y laboral en la industria de mariscos del despulpe del crab (jaiba), fileteo de

catfish (pez gato o bagre) y pelado crawfish (cangrejo de agua dulce) en Luisiana, Estados Unidos.

Se realizaron entrevistas a profundidad a seis mujeres para conocer sus experiencias e

interpretaciones sobre el reclutamiento, las condiciones precarias de vida y laborales, así como el

abuso de los encargados de supervisar el proceso de producción. La finalidad no solo consiste en

abonar al conocimiento científico sobre migración femenina, sino aportar un grano de arena que

contribuya y posibilite la creación de un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos para el

respeto de los derechos humanos laborales de las trabajadoras temporales con visa H2B.

Durante años, en los estudios de migración las mujeres han sido invisibilizadas. No se hace

referencia al papel protagónico que la mujer desempeña en los mercados laborales en Estados

Unidos, sino solo se hace hincapié en la participación masculina, y cuando se toca el papel de la

mujer se expresa de una forma secundaria donde es vista como esposa, hija o madre. No

obstante, a partir de las década de los noventa se da un giro sobre los estudios de migración y se

reflexiona a la mujer desde una perspectiva de género. Asimismo, se incorporan metodologías

cualitativas, como la etnografía, la narrativa y las historias de vida.

La presente investigación incorpora la perspectiva de género y la metodología cualitativa para

conocer las trayectorias laborales de las mujeres «topeñas» con visa de trabajo temporal H2B, y

las condiciones de vida y laboral en la industria de mariscos del despulpe del crab (jaiba), fileteo de

catfish (pez gato o bagre) y pelado crawfish (cangrejo de agua dulce) en Luisiana, Estados Unidos.

Se realizaron entrevistas a profundidad a seis mujeres para conocer sus experiencias e

interpretaciones sobre el reclutamiento, las condiciones precarias de vida y laborales, así como el

abuso de los encargados de supervisar el proceso de producción. La finalidad no solo consiste en

abonar al conocimiento científico sobre migración femenina, sino aportar un grano de arena que

contribuya y posibilite la creación de un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos para el

respeto de los derechos humanos laborales de las trabajadoras temporales con visa H2B.

En la presente investigación se analizan los espacios de relaciones sociales que influyen en la constitución de intelectuales indígenas en las organizaciones étnicas de trabajadores agrícolas. El propósito de la investigación es retomar la metodología del actor. La intención consiste en poner en claro los fundamentos conceptuales y metodológicos de una perspectiva orientada al actor mediante la dilucidación de ciertos conceptos y los procedimientos analíticos que permitirán abordar nuestro tema de investigación. El análisis centrado en el actor, además de introducirnos en los distintos mundos de vida de este y permitir la reconstrucción de las prácticas sociales y culturales cotidianas, hace posible combinar el enfoque orientado al actor con un planeamiento histórico estructural. En este sentido, Migración, asentamientos e intelectuales en las organizaciones étnicas en Sinaloa, como objeto de estudio, es abordada desde la relación entre estructura, subjetividad y acción mediada por los propios actores sociales.

Miguel Negrete nació en Tepeaca en 1824 y murió en la Ciudad de México en 1897. Su vida, como la de muchos militares del siglo XIX, está marcada por una constante actividad a caballo entre la guerra y la política. Esta biografía reconstruye sus afanes y sus días y muestra numerosas facetas de este militar poblano que llegó a ser general de división, el más alto rango del ejército mexicano. A través de la figura de don Miguel, recordado sobre todo por su papel en la batalla de puebla el 5 de mayo de 1862, estas páginas dan cuenta del pragmatismo político de los hombres de la Reforma y la variedad de liberalismos de aquel México en construcción. Asimismo, en el libro se muestra que en esos años se forjó un incipiente nacionalismo que contribuyó a la formación y defensa del país, al tiempo que los militares como Negrete se erigían en actores clave de la arena pública en aquel siglo convulso.

Este libro es producto de una inquietud que puede resumirse en la pregunta: ¿por

qué la obra de Elena Garro no ha sido tan leida, y menos estudiada, en México? Tal

cuestionamiento parece que sólo puede ser contestado desde la perspectiva política,

pues Elena Garro nunca tomó una postura llamémosle “políticamente correcta”, sino

sólo aquellas que estaban acordes con su moral y valores. Esto no es raro; al similar

ocurrió con escritores de la talla de Ezra Pound o Jorge Luis Borges, sin que esto

demeritara la calidad de sus obras.

Modernidades Alternativas es el resultado de un seminario de investigación que

transcurrió entre los años 2011 y 2013, como parte del proyecto PAPIIT IN 306411,

coordinado por la Dra. Márgara Millán Moncayo.

El cuestionamiento acerca de lo aparentemente indiscernible entre modernidad y

capitalismo nos guió en un recorrido que cuestionó verdades asumidas y

reproducidas automáticamente, tales como: la economía del lucro y la ganancía

como la única posible, los sentidos comunes de la ética capitalista como criterios

absolutos, las mitografías (neo) liberales como formas universales de vida colectiva;

la necesidad de borrar las memorias locales en favor de una historia universal

abstracta, la idea de homogenizar las prácticas como criterio del “progreso”

moderno. El objetivo fue abrir un debate para pensar las potencias de una

modernidad alternativa o las posibilidades de las alternativas a la modernidad.

Se abrieron nuevas interrogantes ¿es posible una modernidad no capitalista?

¿Trascender el capitalismo implica una alternativa a la modernidad en tanto forma

civilizatoria? ¿Existen prefiguraciones contemporáneas -es decir, prácticas y

sentidos comunes- no capitalistas? ¿Cómo sería una vida moderna centrada en el

valor de uso y disfrute?

En torno a estos nudos problemáticos, el lector encontrará varias derivas, que se

organizan en el libro bajo cuatro ejes; primero, los presupuestos de una cultura

material no capitalista, seguido de las apuestas por la reconstrucción de una

episteme anclada en la historia, continuando con la reflexión sobre la permanencia y

actualidad de lo político (versus el anacronismo y decadencia de la política) en la

vida social, finalizando con los análisis sobre un nuevo sentido común y las

transformaciones del sentido de lo común. Estas derivas se retroalimentan con un

excursus que nos ofrece un contrapunto anclado en los procesos bolivianos.

Las y los autores de este libro participaron en el seminario, logrando generar una

preocupación común desde perspectivas distintas. El horizonte teórico-crítico

abierto por Bolívar Echeverría fue el fundamento y punto de partida para la

pregunta abierta que incitó la búsqueda.

Entre tradiciones y modernidad, búsquedas y encuentros, desplazamientos y permanencias, avances y retrocesos, deterioros y aciertos y desde diversos horizontes y enfoques, Mujeres, Derechos y Políticas Públicas en América y en el Caribe, enseña realidades sociales no siempre visibles o voluntariamente ocultas.

En esta obra pertinente y original, especialistas iberoamericanos y europeos, apoyándose en la historia, muestran mecanismos para que el ser mujer en el siglo veintiuno deje de suponer riesgo y opresión, significando la necesidad absoluta ya no de maldecir, sino de actuar por un mundo más justo y equitativo.

DOMINIQUE GAY-SYLVESTRE

La poesía de Guillermo Briseño es un viaje. En Música dicha, Silencio intacto y Otros elogios, este pertinaz crítico de la convicción nos ofrece un viaje por territorios donde su palabra revienta lo común. El paso de un lugar a otro nos devela destinos inimaginados.

Un lector fresco puede sorprenderse con los hallazgos de este poeta tanto como el avezado lector curtido en el asombro. Su profundidad en la expresión y propuesta rítmica línea por línea, lo mismo en el verso libre -que siempre es libre pero también es siempre verso-, que en las estrofas clásicas y populares -como en la décima espinela-; en el sereno y meditado tránsito por formas orientales y en su extenso catálogo de tropos, la poesía de Briseño detona en las entrañas del lector. Más genio que ingenio, la poesía de Briseño tiene un soporte armónico, como en la música, que va de lo conmovedor a lo exaltante; sus escalas verbales producen efectos sonoros con una intensidad que emana de la pluralidad de su connotación. El diablo es una metáfora con cuernos. Y aquí se habla de la vida. Se canta.

Eduardo Langagne

En Narrar la Ciudad se exponen experiencias del hacer, recordar y vivir ciudades, en especial del turismo en pueblos mexicanos. Éstas han de abordarse desde la narrativa de los lugares. Para conseguirlo, se propone rescatar la metáfora con el propósito de construir los relatos contenidos en los símbolos del espacio edificado. Tras la advertencia poética y literaria de esta figura, se señala la promesa de su uso en el espacio urbano, donde los lugares componen la trama de la ciudad a la manera de la urdimbre de historias. La estrategia ingeniada para conseguir la coherencia de los relatos urbanos ha consistido, según se muestra, poniendo en valor los «nudos» o lugares del tejido de las ciudades.

Este libro constituye un gran esfuerzo colectivo para dar cuenta de la manera como la pandemia del COVID-19 se ha manifestado en Nayarit y las formas como la sociedad nayarita ha respondido ante la misma. Ha sido elaborado desde distintos puntos de vista, a través de la experiencia de sectores sociales diversos y con formatos de escritura también variados. Ha podido recuperar información y testimonios valiosos de cara a la pandemia, a pesar de las limitaciones de movilidad para la observación de los contextos concretos y la

comunicación directa con los sujetos, en que ha sido elaborado.

Particularmente, hemos intentado realizar aquí dos tipos principales de aporte al cúmulo de diálogos, reflexiones y discusiones que ahora mismo tienen lugar por doquier, sobre este extraordinario periodo en la historia de la humanidad: por un lado, recuperar reflexiones de índole general, con una perspectiva más de carácter académico, sobre las causas, las expresiones y las consecuencias de la pandemia, con énfasis en el caso de nuestro país; y por otro, abrir un diálogo de saberes con actores sociales relevantes en la entidad, para conocer su experiencia y sus impresiones, desde el terreno de la vida y la lucha cotidiana, en torno a los temas que cada cual trabaja ordinariamente y sobre cómo estos se han visto impactados por la emergencia de la pandemia.

Desde ahí donde la respiración / de lo insospechado / ceda el paso a la euforia de

otra luz, desde ahí, Mario González Medrano se enfrenta al mundo a través de un

poema en tres estancias. Es canto a la vida, a la muerte de los padres, a la ausencia

de Nebde.

Oda que bajo la intemperie en la memoria, la naturaleza se despliega debajo de mí /

está el tiempo como un cristal. La pluma del poeta evoca, refleja, inventa, se

explaya al rememorar a sus seres amados.

La ley inexorable al principio y fin del tiempo vital se vierte en un himno arropado

por vegetación, nubes, ventisca, por la irrupción del canario, el cardenal, el mirlo, la

alondra que colorean el aire del campo con sus trinos.más tarde, quizá, encontrará en

aquella casa de antes los objetos resguardados por el recuerdo. Allí estaban los

muebles, el atril, la mesa. Sin embargo, la búsqueda prosigue.el poema de Mario

González Medrano explora muy dentro de sí en busca de sosiego; y el lector, tocado

por sus palabras, se adentra por sus propios caminos interiores.

ALINE PETTERSON